※一部の事業は日本財団の助成事業として実施

| 我が国造船・海運産業の国際競争力及び技術基盤の強化を図るとともに、国、業界又は賛助会員からのご要望などに応じて、物流効率化、安全確保、環境保全等のこれら産業が直面する技術課題を対応するための研究開発を実施しています。 |

|

実施中の主な研究開発プロジェクト等

|

2025年の無人運航船実用化に向けて

無人運航船の普及を通じ、日本に物流革命を起こすと ともに、海運国日本の実力を世界に示すため、日本財団では、2021年度末までに実証実験を行い、2025年に無人運航船を本格的に実用化させることを目標に2020年に「無人運航船の実証実験に係る技術開発共 同プログラム(MEGURI2040)」を開始しました。

本協会は、日本財団助成事業として、「MEGURI2040に係る安全性評価」事業を実施しており、個々の実証実験を行う船舶に係る安全性評価を行うだけでなく、 その際の安全レベルやその手法の開発を含む各種課題の解決を図ることとしています。

本事業により、無人運航船の実用化を支え、その社会への受容性を高め、もって我が国の海事産業の変革と発展の一助となることを目標としています。

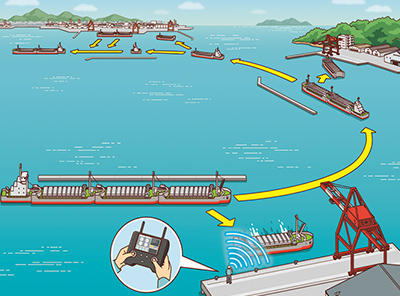

将来の無人運航船のイメージ

日本財団「MEGURI2040」

船舶版ダイナミックマップの作成及び船内自動化・デジタルの環境整備

海難事故の減少・船員労働環境の改善のため自動運航船の開発が進む中、国内では2025年までの無人運航船の実用化を目指す日本財団のMEGURI2040を契機に早期実現が加速しています。

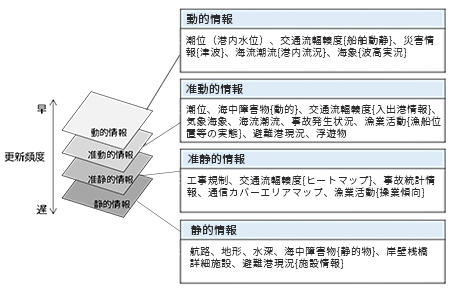

自動運航船・自動化船の普及促進にはデジタル環境整備も必要であり、自動車が取組むダイナミックマップの様な地図への外部環境情報の付加は、船舶でも有用と期待されています。

そこで、広く海事事業者が利用可能な船舶版ダイナミックマップを作成すること及び船内のデジタル環境を整備することを目的に本事業を実施しています。

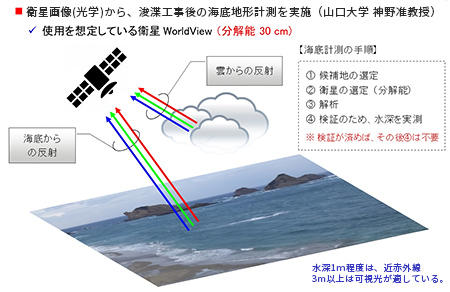

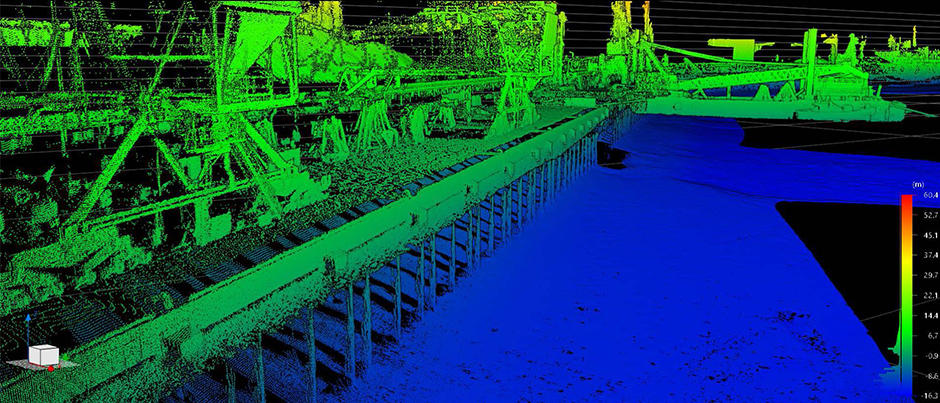

本事業は、2022年4月にスタートし、最初の2年間のフェーズ1では、付加情報の所在・取得方法、権利関係等をまとめた情報サービス提供者・利用者向けガイドライン等を策定するとともに新たに取得が必要な浅瀬の水深データや岸壁桟橋詳細については、衛星画像解析技術及び3D計測・モデル化の技術を適用したデータ取得に関する実証実験を実施しました。

また、デジタル化に伴い複雑化する船内弱電インフラの規格整備のための検討も実施しました。

2024年4月からはフェーズ1の成果を踏まえ、広く海事事業者が利用可能な船舶版ダイナミックマップのデータプラットフォームの構築を目指すとともに、船内デジタル環境整備において最もニーズの高かったタブレット型表示器の活用の促進を目的とするフェーズ2を実施しているところです。

船舶版ダイナミックマップの構成(例)

衛星画像解析の応用(水深測定)

岸壁の3Dマップ計測・モデル化(清水港富士見埠頭の水面上下部分)

新コンセプト船によるカーボンニュートラルの実現に向けて

世界的な脱炭素化が進む中、内航海運についてもカーボンニュートラル実現に向けた環境整備が進められており、環境整備の一つとして新技術の安全基準の策定も進められています。

内航船の安全基準は大型外航船の条約がベースとなっているため、小型の内航船への新技術の導入等にあたってそのまま適用することは難しく、多くの場合同等安全証明(安全評価)が必要となりますが、それらを内航船建造の小型造船所が行うこと、特に高度な証明が必要な新コンセプト船の安全評価を行うことは困難です。

このため、内航カーボンニュートラルに向けた新コンセプト船の標準的な安全評価手法を構築し、脱炭素化・船舶産業の発展の一助とすることを目的に本事業を実施しています。

本事業は、2022年4月にスタートし、最初の2年間のフェーズ1では、水素燃料電池船及びコンテナ電源ハイブリッド船、トリプル連結バージなどの新コンセプト船の標準安全評価手法の開発・検証を行いました。

2024年4月からはフェーズ1の成果を踏まえ、トリプル連結バージの事業性評価、実証研究(切り離されたバージの港内遠隔運航の安全検証等)や新たに提案される新コンセプト船の安全評価手法の構築を目的とするフェーズ2を実施しているところです。

トリプル連結バージ

トリプル連結バージの水槽試験

ブラストグレード評価機器の改良、ストライプコーターの改良

建造設備の拡張等を背景とした中国・韓国の造船所との国際競争にさらされる中、国内で引き続き造船業を幹産業として持続的に発展させるためには、国内造船が得意とする環境対応船等の商品力向上に加え、建造設備の拡張等の規模の力を背景とする海外勢に対し、新技術活用による建造効率と建造品質の向上が不可欠です。

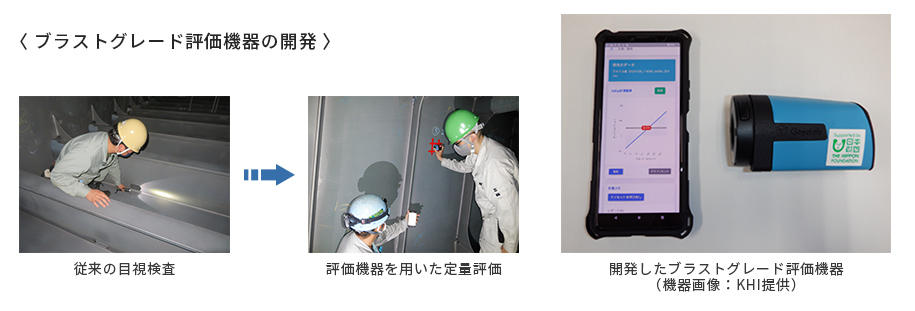

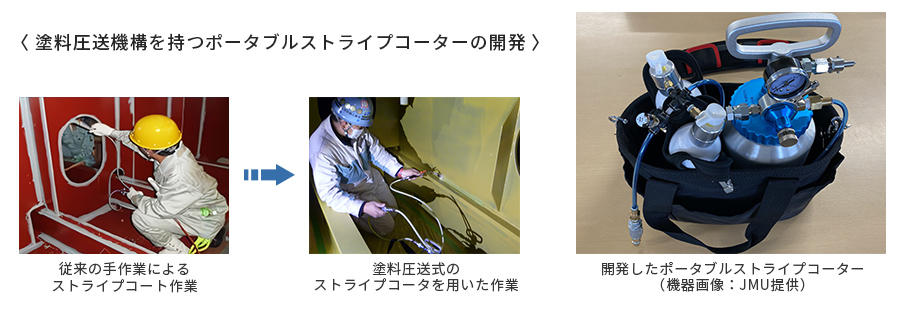

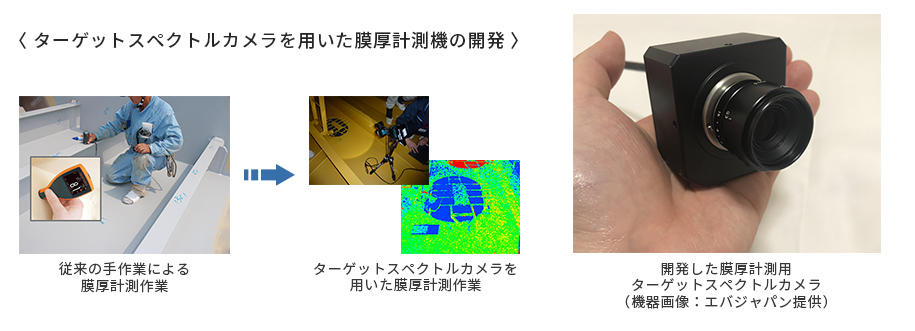

特に、塗装についてはその工程のほとんどが手作業で、その品質も施工者の技能に依存しているため、作業工数は極めて大きく、品質の均一性の確保も困難であり、改善余地は大きいと考えられます。 このため、日本財団の助成を受け2021年度から2023年度まで、自動化・デジタル化技術を応用して塗装工程の効率と塗装品質の向上を図ることを目的とし、塗装工程の自動化・デジタル化研究開発プロジェクトを実施しました。

プロジェクトの中で、現在検査員による目視検査により実施されているブラストグレードの評価を定量的に評価出来る様に、分光分析の技術を用いたブラストグレード定量評価機器を開発しました。 また、塗装作業及び検査の自動化・デジタル化として、ストライプコートについて、塗料の圧送機能を有したポータブルストライプコーターを開発するとともに、塗装膜厚計測について、ハイパースペクトルカメラの技術を用いたターゲットスペクトルカメラによる面的に計測可能な塗膜厚計測機器を開発しました。

2024年4月からは日本財団助成事業の成果を踏まえ、開発したブラストグレード評価機器とストライプコーターの普及促進を目的に造船現場における使いがっての向上等の改良や活用方策の検討を行い、また、造船所以外の関係者にも開発した機器の啓蒙・普及を図るための検討を行い、開発機器の社会実装の促進を図ることを目的とする事業を実施しているところです。

開発した液化水素用ローディングアーム

次世代燃料として注目される液化水素の海上輸送において、液化水素運搬船と陸上基地の間の移送を行うためのローディング システムを世界で初めて開発しました。国の戦略的イノベーション創造ブログラム(SIP)の一環として、関係機関とコンソーシアムを組織して、液化水素(-253°C)に適用する要素技術を開発し、プロトタイプ機を試作しました。また、開発技術をベースに国際規格化(ISO)を進め、2024年6月にISO 24132(First edition)Ships and marine technology - Design and testing of marine transfer arms for liquefied hydrogenが制定されました。

レーザ・アークハイブリッド溶接パネルライン

(常石造船株式会社)

本協会では、2012年度からレーザ・アークハイブリッド溶接のメリットに着目し、実用化に向けた基礎的な研究開発を進めてきました。2016年度からは、常石造船株式会社殿が、これらの成 果を踏まえ、造船所内にレーザ・アークハイブリッド溶接のパネルラインを設置して、パネルの量産技術の確立を目指す実用化研究を実施し、一般財団法人日本海事協会の施工承認を受けております。

|

新技術開発支援業務

|

| 賛助会員の皆様の要望に応える開発の技術支援体制 |

新環境基準対応型の2軸船型

賛助会員からのご要望などにより、新環境基準対応型の2軸船型等の新船型開発やLNGや水素等の利用のための新技術開発、船員の労務軽減や安全性向上を目指した機器開発やその評価に係わる技術支援を行っています。

---------------------------------------------------------------------------------------------